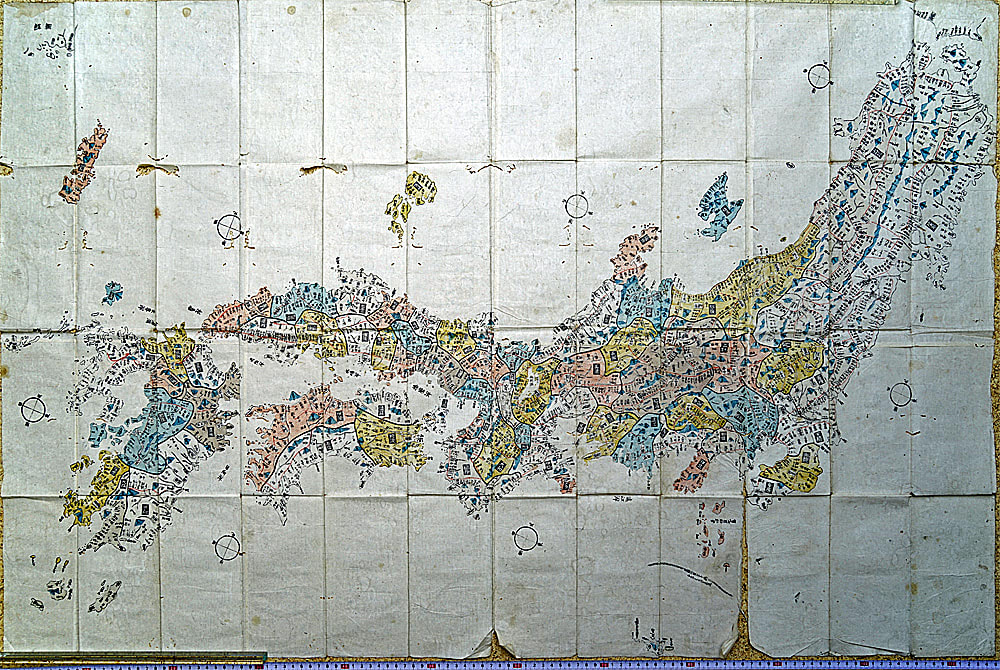

日本輿地路程全図 76x115cm

この図は「日本輿地路程全図」という題箋で,薄手の紙に刷られ,体裁は19x10cmに小さく畳まれている.コンパスローズはあるが経緯線を欠き,無刊記で題辞や解説文などもないため,この図が赤水によるものかどうか確実な根拠はない.よくよくみると,各国の形状も微妙に異なっている.佐渡の傾きはこの図から安永8→寛政3年板まで順次反時計回りに変更されており,それらがわざわざ「改正-」と謳われている点からみれば,その先行版である可能性は否定はできないだろうが,対馬・隠岐の形状など日本海側の島嶼部や本州北端などの地形は,改正輿地路程全図の安永板とは相違があり,むしろ寛政板に酷似している.このことから,本図は改正輿地路程全図の先行板と考えることが妥当か否かさらなる検討が必要であろう.本図は明治大図書館蘆田文庫蔵本と同じである.

ところで,以下の改正日本輿地路程全図の先行本としては,長久保家に伝わる手稿の「改製日本扶桑分里図」が存在している.これには明和5(1768)年の刊記があり、この能登半島と対馬の形状はやはり寛政板に類似するが,隠岐や本州北端の形状は安永板に似るとすれば,成立の経緯はさらに複雑であろう.

改正日本輿地路程全図 (内題:新刻日本輿地路程全圖) 安永8年第4板 安永八年己亥春 常州水戸 赤水長久保玄珠製 浪華 邨上九兵衛駘鐫字 淺野弥兵衛弘篤發行 83x134cm

赤水の記念すべき日本図の初版(安永8年板)である.国の塗り分けに緑色が用いられているためであろうか,あるいは大和絵の顔料を使っているのか,くすんだような手彩色が以下に比べると美しい.地の白を除くと国は5色の色分けで,これに湖海の青と城下町の異なった赤が加わった極彩色である。ちなみに神戸市立博物館所蔵品と比較すると,越中・尾張・備中などの灰紫色が加賀や備前と同じ灰色で塗られていて,8色に対して1色少ない.これは下記の蘆田文庫蔵本と同様である.

改訂が繰り返され,私見では安永8年板だけで6種を確認している.第一板は下北半島が鳶口型で北端に小島が描かれていない(大島は図面から外れているが,境界に位置するはずの小島が欠けている)明治大図書館蘆田文庫蔵本(a)で,これは白地図に比較的近い.第二板では北端の小島と大島が描かれ,さらに下総北西部の地名や常陸の霞ケ浦の形状も修正されており,UBC Beansコレクション蔵本(a)などが確認されている.国立天文台蔵本も細部が不明だがこれに属するかもしれない.秋岡は安永板には少なくとも四板あるとしているが,「下北半島の尖るものしからざるもの,北海道の南部の狭いもの,広いもの,恐山,利根川等の字の有るもの,無いもの等」としか記載されていない.ただし,ここに引用した3か所に所蔵される板には全てに武蔵国の北東端に利根川の字はある.この蘆田文庫本(a)では版元の印を認めないことから,これを刊行前の試作版とする考え方もあるが,地図に修正もあることから考えると,異板と考えてよいだろう.このほか,横山功氏が所蔵される板は大島が紙面から張り出されているが,第二板と同一かは不明である.

第三板は大きく修正され,明治大図書館蘆田文庫蔵本(b)の如く①下北半島が斧型となり恐山も描かれているのが特徴的である.このほかに②津軽-蝦夷の位置関係が一版・二版では蝦夷の渡島半島(おしまはんとう)の南端がコンパスローズの西にあるのに対し,三板ではコンパスローズの南側,さらに南の津軽・下北半島とに挟まれる位置に描かれる.③出羽北部~陸奥以北の修正が目立ち,例えば現青森県南西部,白神山地の西の部分の極端な突出が,三板では改善される.④四国では屋島が島から出島に修正されている.

掲載した本図は第四板.佐渡島が西に傾くように反時計回りとなって形も修正され,第三板では離れていた緯度線上に東に寄せて移されている.江戸近郊でも古河付近で利根川の川筋の変更がある.第五板は,早稲田大図書館の安永無刊記板(刊記部分が欠損していて補筆されている)のごとく凡例に囲み枠が作られるが,下北半島と男鹿半島の間にある大間崎の名前はそのままである.

これが第六板になると夏泊に修正され,これはそのまま寛政3年版に踏襲される.またこの板から恐山が南西の海岸寄りに移動されている.この安永六板はUBC Beansコレクション蔵本(b)などが確認されている.

後に寛政の三博士の一人となる柴野栗山の序文は安永4年になっているが,やはり秋岡によれば,享保以後大阪出版書籍目録に長久保源五兵衛 出願安永七年二月とあり,出版は翌8年になったと考えられ,さらに袋の刊記からは安永9年に刊行された(ものもある?)らしい.

寛政3年後版 85x133cm

寛政3年板になって,対馬と隠岐の間に榊原隠士の考證が追加され,安永板では12個あったコンパスローズは10個に減らされた.この板が赤水の手が加わった最後のもの、いわば完成板である.赤水没後のこの後の板には実際のところ目立った改定は認められない.私見では寛政3年板にも改訂があり2種があり,青ヶ島がポイント.後板では蝦夷の泊の北に地名が追加されるが,文化8年板以後は再び消されている.本図は顔料は鮮やかだが手彩色で,白以外の色分けは4色で前図と配色は異なっており,緑は山に用いられるのみだが,水の青と合わせて,6色が用いられている.早稲田の後板との比較では,安芸・石見・阿波・筑前の配色が黄と灰色が逆になっている.また,明治大図書館蘆田文庫蔵本も板は同一と思われるが彩色は異なっていて,こちらは国分けの無い白地図に山の緑と水の青,城下と地名の赤と黄が加わるのみである.文化8年6軒板以後は合羽刷りの色刷となるが,早稲田板の白以外4色の配色がその手本として定着しているようだ.ちなみに,茨城県立図書館にある赤水の書簡によれば,素摺が1枚17両,8色とされる極彩色が25両,4-5色に減色して安価にしたものが21両5分で販売されたらしい.

文化8年板 86x140cm

紀伊半島沖のコンパスローズの位置が東に移動している.UBC Beansコレクション蔵本など.これは6軒板だが,浪華が浅野のみの2軒板も存在する.刷りの状態からはそちらが先行版と思われる.

天保4年板 85x131.5cm

早稲田の同年板では海が沿岸しか塗られていない.

天保11年板 79x134cm

これは東西6軒板だが,浪華6軒板も存在する.

表紙 右から安永8(1779)年板,寛政3(1791)年板,文化8(1811)年板,天保4(1833)年板,天保11(1840)年板(この題箋は最近の糊で貼り直されて下付けになってしまったようだ)

刊記一覧 板の彫師は安永の村上九兵衛以外すべて京都在住で,寛政板が同じ九兵衛ながら畑(村上と同一人物かどうか?),文化板以後は井上治兵衛となっている.板元は浅野弥兵衛が中心となっていたが,天保11年板では外れている*.それ以外のメンバーは文化板以降変わっていない.

*浪華6軒板では浅野吉兵衛が加わっており,浅野星文堂を承継したものか.

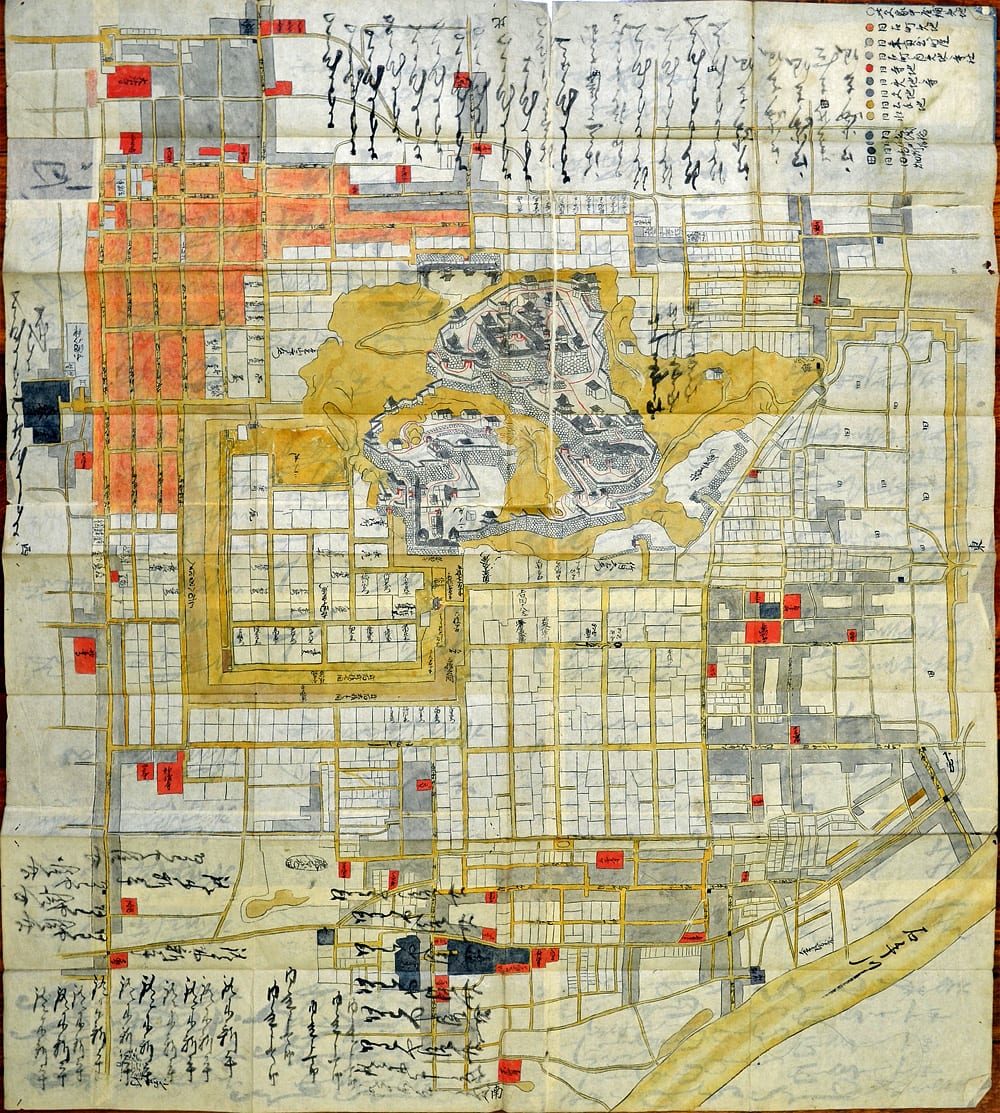

安永3板の江戸近郊と伊予松山近郊

安永板と寛政板の間には膨大な情報量の増加がある.これらの板の表紙には寛政板以降「増修定本」,文化板以降「新分郡界」とあるので,その後も訂正追加があるはずであろうと期待してしまう.

左上 寛政3年後板 右上 文化8年板 左下 天保4年板 右下 天保11年板

江戸近郊に情報の追加や修正は見られないようだ.ただし,下図も含めて,字体などに微妙な差があり,板はすべて新たに彫り直されていると考えるのが妥当であろう.

左上 寛政3年後板 右上 文化8年板 左下 天保4年板 右下 天保11年板

伊予松山近郊にも情報の追加や修正はほとんど見られないが,赤線で描かれた道路が文化8年板から濱村と筒井の間に追加されている

ところで,松山と伊予郡松前町の境を流れる河川名がコムラ川となっていることが以前から気にかかっている.古来,この川は石手川と呼ばれていて,石手寺近くから流れる支流と南東の支流が合わさって海にそそぐが,その河口寄りの部分は慶長の頃に石手川の治水に功のあった足立重信(加藤嘉明の家臣)にちなんで重信川が現在の名称であり,コムラ川と呼ばれていたという史料は見たことが無い.おそらく赤水が初版稿において,何らかの引用資料の字体が不良であった縦書きの「石手」の字をカナのコムラと読んでしまったのではないかと推測する.

それでは,情報が増えていったと期待される本州北端と蝦夷については,どうだろうか.

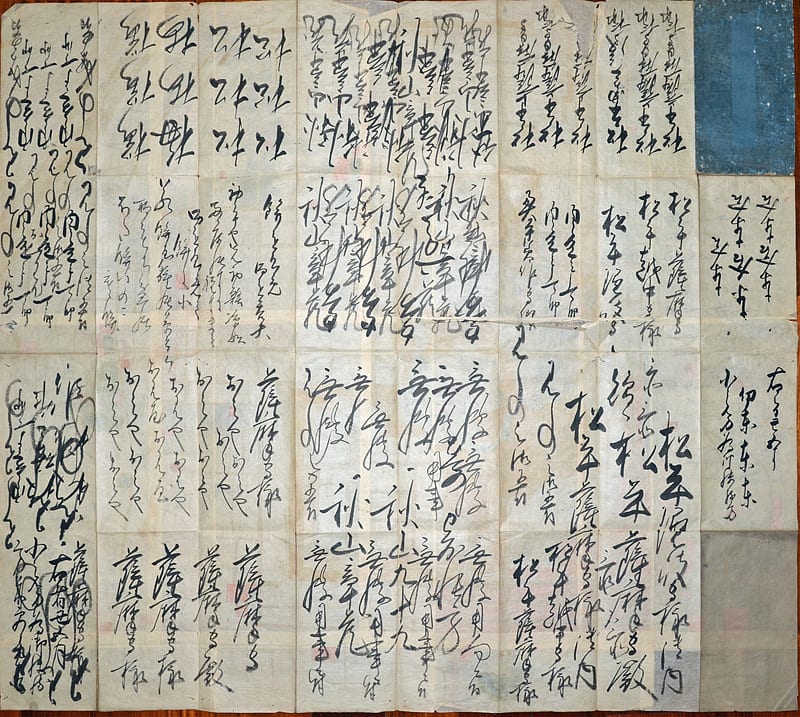

上・左 安永8年3板 上・右 寛政3年後板 下・左 文化8年板 下・中 天保4年板 下・右 天保11年板

案に反して,寛政3年板でほぼ完成しており,以降はほとんど変化はない.道路の赤線がやはり文化8年板から下北半島に伸びてはいる.

このように細部を見てゆくと,板は各年板毎にすべて彫り直されており版木も変わっていると考えられ,その作業は大変なものだったに違いない.板が摩耗してしまうほどそれだけ需要があったということだろう.そこで以下のようなものも登場する.

このような無刊記・無彩色の図もあるが,紀伊半島沖のコンパスローズの位置から,文化8年板以降の板を基にしている.この図には下段の凡例の囲みの末尾にあるべき赤水の印二つが欠落している.また東洋文庫蔵の本図には「改正日本輿地路程全図」という刷題箋が貼られている.UBC Beansコレクション蔵本では一部彩色されている.

板橋→戸?橋やコムラ川→ロムラ川など誤記も少なからず,校正前の流出版というよりも海賊版のようだ.下2/3に焼けが強いが,紙質は通常の和紙ではない.そういえば,いわゆる越後版といわれるものがある.赤水作とされる喎蘭新訳地球全図・大日本国全図(赤水図と図柄は同様)・古今歴代中華地図・朝鮮琉球全図・蝦夷全図の五点揃いが白軟紙に印刷されたものだが,越後図と一緒に伝わるものがあるため,このように呼ばれているらしい.実際のところ,これらはその内容から海賊版とされている.機会があれば,このセットものの日本図を精査する必要があろう. 2014.3/31記 2016.11/27改訂

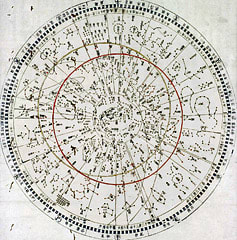

天文分野之図

木版

渋川春海

1677(延宝5)

天球図

4

天文地理集要

唐本

陸君

1551(嘉靖30)

5

漢魏叢書より星経

唐本

増訂版 第77冊 王謨著 石申撰 李溶 校

1592(万暦20)/1792(乾隆57)

6

天文分野之図

木版

渋川春海

1677(延宝5)

天球図

4

天文地理集要

唐本

陸君

1551(嘉靖30)

5

漢魏叢書より星経

唐本

増訂版 第77冊 王謨著 石申撰 李溶 校

1592(万暦20)/1792(乾隆57)

6

四書引蒙略図解

刊本

大原武清

1653(承応2)

木屋庄右衛門板

7

南蠻運氣論・天文運氣論

四書引蒙略図解

刊本

大原武清

1653(承応2)

木屋庄右衛門板

7

南蠻運氣論・天文運氣論

天経或問

刊本

同 西川正休・訓点

1730(享保15)/1750(寛延3)

三冊・付 大略天学名目鈔

10

天経或問

刊本

同 西川正休・訓点

1730(享保15)/1750(寛延3)

三冊・付 大略天学名目鈔

10

天文図解

刊本

井口常範

1689(元禄2)

天文図解

刊本

井口常範

1689(元禄2)

初学天文指南

刊本

馬場信武

1706(宝永3)

五冊

17

初学天文指南

刊本

馬場信武

1706(宝永3)

五冊

17

授時暦経諺解

刊本

亀谷和竹

1711(正徳1)

17-1

本朝天文

刊本

源慶安

1720(享保5)

17-2

本朝天文図解

写本

浄慧

授時暦経諺解

刊本

亀谷和竹

1711(正徳1)

17-1

本朝天文

刊本

源慶安

1720(享保5)

17-2

本朝天文図解

写本

浄慧

交食蒙求

刊本

梅文鼎 撰

1749(乾隆14)

曆算全書 3巻1冊

20

交食蒙求

刊本

梅文鼎 撰

1749(乾隆14)

曆算全書 3巻1冊

20

天経或問註解

刊本

入江脩

1750(寛延3)

小林新兵衛板

21

増補民用晴雨便覧

刊本

中西敬房

1749(明和4)

22

天経或問註解

刊本

入江脩

1750(寛延3)

小林新兵衛板

21

増補民用晴雨便覧

刊本

中西敬房

1749(明和4)

22

天象管闚鈔

刊本

長久保赤水

1774(安永3)

23

天文経緯問答和解

刊本

原長常

1779(安永8)

24

和蘭天説

刊本

司馬江漢

1796(寛政8)

25-1

平天儀

刊本

岩橋善兵衛

1801(享和1)

25-2

平天儀図解

刊本

岩橋善兵衛

1802(享和2)

26

改正天文図説

木版

不詳

文化文政期

27

昊天一気渾淪変化図

木版

河東田直正

1823(文政6)

天経或問の第一図

28

天文星象之図

木版

1824(文政7)?

29

天象管闚鈔

刊本

長久保赤水

1774(安永3)

23

天文経緯問答和解

刊本

原長常

1779(安永8)

24

和蘭天説

刊本

司馬江漢

1796(寛政8)

25-1

平天儀

刊本

岩橋善兵衛

1801(享和1)

25-2

平天儀図解

刊本

岩橋善兵衛

1802(享和2)

26

改正天文図説

木版

不詳

文化文政期

27

昊天一気渾淪変化図

木版

河東田直正

1823(文政6)

天経或問の第一図

28

天文星象之図

木版

1824(文政7)?

29

二十八宿之図

(不明)

36

二十八宿之図

(不明)

36

須弥山之図

木版

不明

17世紀後半(元禄期)

37

須弥山之図

木版

不明

17世紀後半(元禄期)

37

須弥山儀銘并序

木版

円通

1808(文化5)

38

須弥山儀銘并序

木版

円通

1808(文化5)

38

世界大相図

木版

存統

1821(文政4)

39

世界大相図

木版

存統

1821(文政4)

39

通俗水滸伝豪傑百八人 智多星呉用

木版

国芳

通俗水滸伝豪傑百八人 智多星呉用

木版

国芳

天文詩

書籍・木版

ヒュギーヌス著 デ・ブラヴィス(ヴェニス)版

1482/1488

第三版(1485年のラトドルト図版の二版)・星座図集

2

天文詩

書籍・木版

ヒュギーヌス著 デ・ブラヴィス(ヴェニス)版

1482/1488

第三版(1485年のラトドルト図版の二版)・星座図集

2

宇宙形状誌

書籍・木版

アピアヌス原著 フリシウス編

1524/1540

ラテン語13版・回転盤図版

3

宇宙形状誌

書籍・木版

アピアヌス原著 フリシウス編

1524/1540

ラテン語13版・回転盤図版

3

プトレマイオス全集より,ホンターの天球図

書籍・木版

シュレッケンフックス編

1541/1551

プトレマイオス全集より,ホンターの天球図

書籍・木版

シュレッケンフックス編

1541/1551 現象と予測(付・天文詩)

書籍・木版

アラトゥス及びヒュギーヌス著 (ケルン)版

1569

星座図と惑星図集

5-1

現象と予測(付・天文詩)

書籍・木版

アラトゥス及びヒュギーヌス著 (ケルン)版

1569

星座図と惑星図集

5-1

アストロロジア(天文)

銅版画

フローリス原画 コールト制作

1565

芸術の寓意より(2/7)

5-2

アストロロジア(天文)

銅版画

フローリス原画 コールト制作

1565

芸術の寓意より(2/7)

5-2

ジオメトリア(地理/幾何)

銅版画

フローリス原画 コールト制作

1565

芸術の寓意より(2/7)

6-1

ジオメトリア(地理/幾何)

銅版画

フローリス原画 コールト制作

1565

芸術の寓意より(2/7)

6-1

四大気質より多血質

銅版画

ヘームスケルク原画 ミューラー制作

1566

神話・惑星図(2/4)

6-2

四大気質より多血質

銅版画

ヘームスケルク原画 ミューラー制作

1566

神話・惑星図(2/4)

6-2

四大気質より黄胆汁質

銅版画

ヘームスケルク原画 ミューラー制作

1566

神話・惑星図(2/4)

7-2

四大気質より黄胆汁質

銅版画

ヘームスケルク原画 ミューラー制作

1566

神話・惑星図(2/4)

7-2

四大気質より黄胆汁質

銅版画

デ・フォス原画 サデラー制作

1583

神話・惑星図(4/4)

8-

四大気質より黄胆汁質

銅版画

デ・フォス原画 サデラー制作

1583

神話・惑星図(4/4)

8- 七大惑星

銅版画

ヘームスケルク原画 ミューラー制作

c1568

神話・惑星図(6/7)

9-

七大惑星

銅版画

ヘームスケルク原画 ミューラー制作

c1568

神話・惑星図(6/7)

9- 七大惑星

銅版画

ウィーリクス原画

1579

神話・惑星図(5/7)

10-

七大惑星

銅版画

ウィーリクス原画

1579

神話・惑星図(5/7)

10- 七大惑星

銅版画

デ・フォス原画 サデラー制作

1585

神話・惑星図(8/8)

七大惑星

銅版画

デ・フォス原画 サデラー制作

1585

神話・惑星図(8/8)

黎明(Aurora)

銅版画

バレンツ原画・サデラー制作

1582

日の四相図(4/4)

黎明(Aurora)

銅版画

バレンツ原画・サデラー制作

1582

日の四相図(4/4)

昼(Meridies)

銅版画

バレンツ原画・サデラー制作

1582

日の四相図(4/4)

昼(Meridies)

銅版画

バレンツ原画・サデラー制作

1582

日の四相図(4/4)

夕暮れ(Vespera)

銅版画

バレンツ原画・サデラー制作

1582

日の四相図(4/4)

夕暮れ(Vespera)

銅版画

バレンツ原画・サデラー制作

1582

日の四相図(4/4)

夜(Nox)

銅版画

バレンツ原画・サデラー制作

1582

日の四相図(4/4)

12

夜(Nox)

銅版画

バレンツ原画・サデラー制作

1582

日の四相図(4/4)

12

夕暮れ(Vespera)

銅版画

フェルヘークト原画・パンデレン制作

1600-30

日の四相図(1/4)

13-1

夕暮れ(Vespera)

銅版画

フェルヘークト原画・パンデレン制作

1600-30

日の四相図(1/4)

13-1

黄金の林檎を求めてアトラスの代わりに天を背負うヘラクレス

銅版画

フローリス原画 コールト制作

1563

ヘラクレスの12の功業(7/10)

13-2

黄金の林檎を求めてアトラスの代わりに天を背負うヘラクレス

銅版画

フローリス原画 コールト制作

1563

ヘラクレスの12の功業(7/10)

13-2

ネメアの獅子を退治するヘラクレス

銅版画

フローリス原画 コールト制作

1563

ヘラクレスの12の功業(7/10)

13-3

ネメアの獅子を退治するヘラクレス

銅版画

フローリス原画 コールト制作

1563

ヘラクレスの12の功業(7/10)

13-3

レルナのヒュドラとカルキノスを退治するヘラクレス

銅版画

フローリス原画 コールト制作

1563

ヘラクレスの12の功業(7/10)

14

レルナのヒュドラとカルキノスを退治するヘラクレス

銅版画

フローリス原画 コールト制作

1563

ヘラクレスの12の功業(7/10)

14

パエトーンと暴走する太陽の戦車

銅版画

ホルツィウス原画

c.1588

変身物語(11/52)

15

パエトーンと暴走する太陽の戦車

銅版画

ホルツィウス原画

c.1588

変身物語(11/52)

15

両宇宙誌(大宇宙と,人・小宇宙の歴史)

書籍・銅版画

ロバート・フラッド著

1617・21・24

初版・宇宙概念図

16

両宇宙誌(大宇宙と,人・小宇宙の歴史)

書籍・銅版画

ロバート・フラッド著

1617・21・24

初版・宇宙概念図

16

アラテア・天空の兆し

書籍・銅版画

グロティウス著 デ・ヘイン画

1600/1621

第二版・星座図集

17

アラテア・天空の兆し

書籍・銅版画

グロティウス著 デ・ヘイン画

1600/1621

第二版・星座図集

17

ウラノメトリア(バイエル星図)

書籍・銅版画

バイエル

1603/1639

第三板・星座図集

18-1

ウラノメトリア(バイエル星図)

書籍・銅版画

バイエル

1603/1639

第三板・星座図集

18-1

ハルモニア・マクロコスミア

書籍・銅版画

セラリウス

1660/61

天球図集より

18-2

ハルモニア・マクロコスミア

書籍・銅版画

セラリウス

1660/61

天球図集より

18-2

同 キリスト教星図・第一面(秋分点)

銅版画

セラリウス

1660

天球図集より

18-3

同 キリスト教星図・第一面(秋分点)

銅版画

セラリウス

1660

天球図集より

18-3

同 キリスト教星図・第二面(春分点)

銅版画

セラリウス

1660

天球図集より

19

同 キリスト教星図・第二面(春分点)

銅版画

セラリウス

1660

天球図集より

19

パルディー天球図

銅版画

パルディー

1674/1693

第三版?・星座図集(6/6)

20

パルディー天球図

銅版画

パルディー

1674/1693

第三版?・星座図集(6/6)

20

バッカー星図

銅版画

バッカー

c1684/c1750

第四版・天球投射図

21-1~7

バッカー星図

銅版画

バッカー

c1684/c1750

第四版・天球投射図

21-1~7

ウラノグラフィア(ヘベリウス星図)

書籍・銅版画

ヘベリウス

1690

星座図集

22

フラムスティード天球図譜

書籍・銅版画

フラムスティード

1729

初版・星図集

23-1

ウラノグラフィア(ヘベリウス星図)

書籍・銅版画

ヘベリウス

1690

星座図集

22

フラムスティード天球図譜

書籍・銅版画

フラムスティード

1729

初版・星図集

23-1

フラムスティード天球図譜

書籍・銅版画

フラムスティード フォルタン版

1776/1798

仏三版・星図集

23-2

フラムスティード天球図譜

書籍・銅版画

フラムスティード フォルタン版

1776/1798

仏三版・星図集

23-2

Vorstellung der Gestirne (ボーデの小星図)

書籍・銅版画

フラムスティード ボーデ版

1782

独初版・星図集

24

Vorstellung der Gestirne (ボーデの小星図)

書籍・銅版画

フラムスティード ボーデ版

1782

独初版・星図集

24

天文早見盤

回転盤・銅版画

フォークト

1680-90年頃

天球図・回転盤

25

天文早見盤

回転盤・銅版画

フォークト

1680-90年頃

天球図・回転盤

25

新天文早見盤

回転盤・銅版画

ファーガソン

1757

天球図・回転盤

26

新天文早見盤

回転盤・銅版画

ファーガソン

1757

天球図・回転盤

26

天球儀

球儀

天球儀

球儀

天球儀

球儀

ファルク

1700/1750

39cm

28

天球儀

球儀

ファルク

1700/1750

39cm

28

天球儀

球儀

デノ

18世紀後半

29cm

29-1

天球儀

球儀

デノ

18世紀後半

29cm

29-1

天球儀

球儀

ドッペルマイヤー イェーニッヒ版

1728/c1790

32cm

29-2

天球儀

球儀

ドッペルマイヤー イェーニッヒ版

1728/c1790

32cm

29-2

地球儀

球儀

ドッペルマイヤー イェーニッヒ版

1728/c1790

32cm

30

地球儀

球儀

ドッペルマイヤー イェーニッヒ版

1728/c1790

32cm

30

天球儀・地球儀の舟形図

銅版画

コロネリ

1693

5.5cm用

31-1

天球儀・地球儀の舟形図

銅版画

コロネリ

1693

5.5cm用

31-1

天球儀の舟形図

銅版画

コロネリ

1693

112cm用24+2枚フルセット

31-2

天球儀の舟形図

銅版画

コロネリ

1693

112cm用24+2枚フルセット

31-2

天球儀の舟形図~おおくま座

銅版画

コロネリ

1698(複製?)

112cm用2/48+2

32

天球儀の舟形図~おおくま座

銅版画

コロネリ

1698(複製?)

112cm用2/48+2

32

天球儀の舟形図

銅版画

天球儀の舟形図

銅版画

天球儀・地球儀の部分図

銅版画

ドッペルマイヤー

1730

20cm用

34

天球儀・地球儀の部分図

銅版画

ドッペルマイヤー

1730

20cm用

34

リング型日時計

観測器具

不明

18世紀

真鍮製10cm

35

リング型日時計

観測器具

不明

18世紀

真鍮製10cm

35

フランス製球形日時計

観測器具

不明

c1700

象牙製4.9cm

36

フランス製球形日時計

観測器具

不明

c1700

象牙製4.9cm

36